6ème académie de l’eau sur les solutions fondées sur la nature :

la nature pour assurer notre futur ?

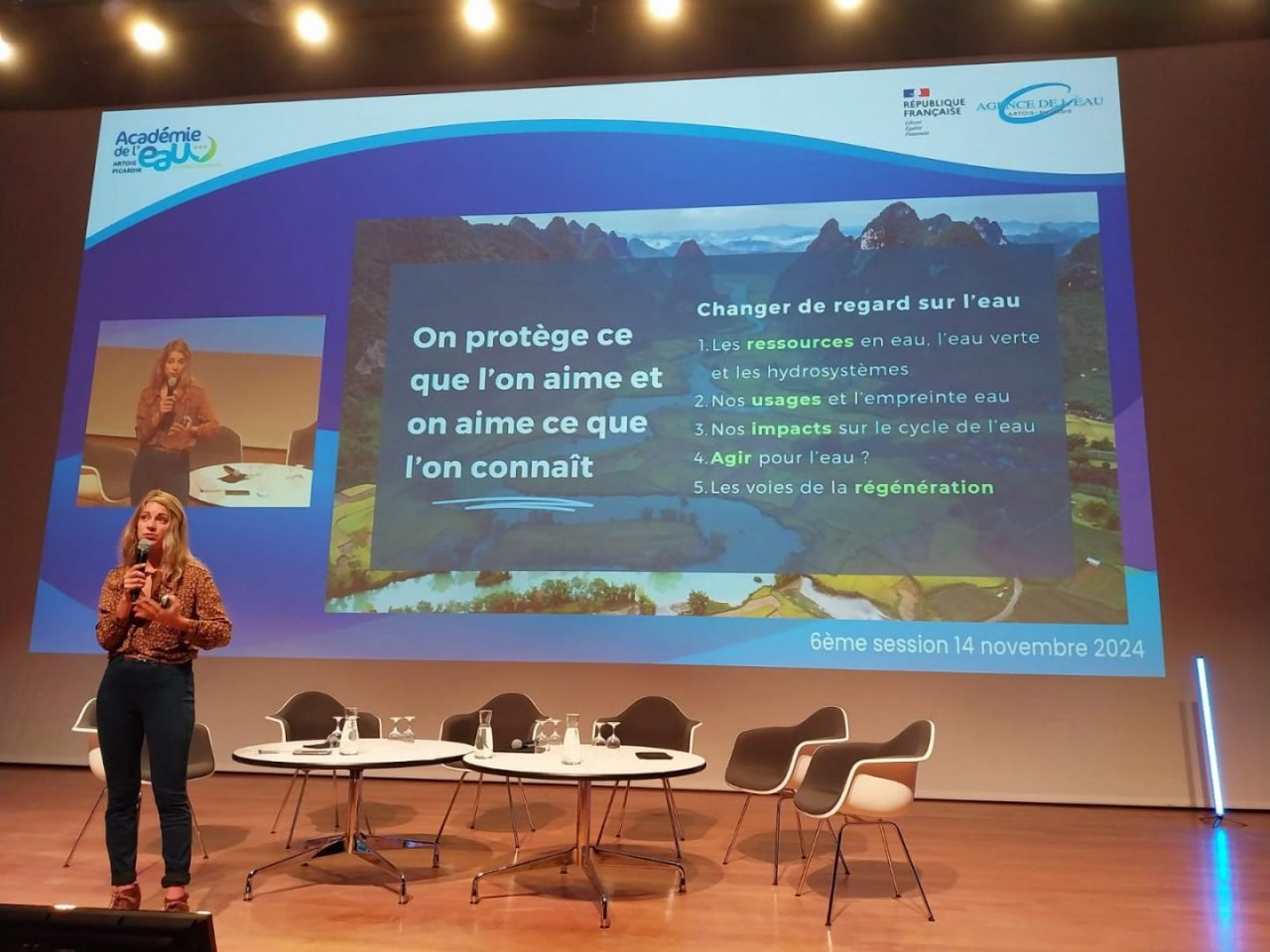

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie poursuit sa mission de sensibilisation aux enjeux de l’eau en abordant au cours d’une nouvelle session académique la thématique des solutions fondées sur la nature. Un large public s’est rassemblé à Lens pour cette 6ème édition, animée par la journaliste Anne-Charlotte Duvivier. Vous pouvez retrouver la session en intégralité sur notre chaîne You Tube

Concept relativement récent, les solutions fondées sur la nature ont été définies par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) comme étant : « des mesures axées sur la protection, la conservation et la restauration, ainsi que l’utilisation et la gestion durables d’écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui s’attaquent efficacement et de manière souple aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux, et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques, de résilience et de biodiversité ». L’UICN est à l’origine du standard international des SFN dont l’objectif est de créer une communauté mondiale d’utilisateurs autour d’un concept compris et interprété de manière uniforme à l’échelle mondiale.

Isabelle Matykowski, directrice générale de l’Agence de l’eau Artois-Picardie a rappelé dans ses propos introductifs que « les événements climatiques très intenses, les sécheresses ou inondations de l’hiver 2023/2024, vont devenir de plus en plus courants et c’est pourquoi nous voulions que cette session académique soit axée sur la pédagogie et le partage d’expériences car ce qu’apportent les solutions fondées sur la nature en termes de services environnementaux n’ont pas de prix ».

Grand témoin de cette édition, l’ingénieure hydrologue Charlène Descollonges a offert au public un autre regard sur la ressource en eau, en présentant l’approche de l’hydrologie régénérative qui vise la résilience des territoires face aux sécheresses, aux pluies intentes et à l’érosion des sols. « À la base ce concept a été pensé en contexte agricole mais il a été étendu à l’échelle du bassin versant, c’est-à-dire les sols agricoles mais aussi les milieux rivières et milieux forêts qui sont les principaux acteurs de grand cycle de l’eau. L’hydrologie régénérative s’appuie sur deux principes clés : ralentir, répartir, infiltrer les eaux de pluie et ruissellement dans les sols et densifier la végétation qui sont le moteur du cycle de l’eau. Et pour cela on travaille sur les cheminements de l’eau de manière la plus naturelle possible ».

La session s’est poursuivie par une présentation de l’historique du concept de solution fondée sur la nature et ses applications pour rétablir un bon fonctionnement du milieu naturel par Fabien Kufel, chargée de mission solutions fondées sur la nature au sein du Comité français de l’UICN. Les enjeux des solutions fondées sur la nature sont définis comme étant :

- des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés

- relevant directement les défis de société de manière efficace et adaptative

- tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité

À l’échelle du bassin Artois-Picardie, Stéphane Jourdan, expert de la direction des Interventions à l’agence de l’eau Artois-Picardie, a fait un état des lieux des aléas possibles liés aux phénomènes d’artificialisation (ruissellements, débordement de cours d’eau, remontées de nappes, érosion du trait de côte) avant de présenter au public des exemples concrets d’aménagement :

- S’appuyer sur les infrastructures naturelles telles que les tourbières ou les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau pour se prémunir des aléas

- Restaurer les cours d’eau en redonnant un espace fonctionnel à la rivière, en décloisonnant les cours d’eau pour laisser passer l’eau, les sédiments et les poissons, en restaurant une hydrologie non perturbée pour prévenir les inondations, améliorer l’auto-épuration et in fine rendre possible une adaptation du cours d’eau aux effets du changement climatique

La session académique s’est poursuivie par une table-ronde « source d’inspiration » au cours de laquelle trois sujets ont été abordés :

- L’adaptation des espaces naturels littoraux

- Les SFN face aux inondations, au travers du programme RESIRIVER

- La gestion durable des eaux souterraines

Jean-François Bloc, maire de Quiberville-sur-Mer a exposé les démarches entreprises pour relocaliser son camping municipal :

« Au départ, il y a eu une prise de conscience en 2012 de la nécessité de relocaliser le camping, notamment parce que j’ai été accompagné par le conservatoire du littoral. Ensuite, il a fallu sensibiliser les élus et accompagner le changement. Dans un second temps, il a fallu trouver des terrains pour relocaliser, modifier les documents d’urbanisme puis trouver des financements via les fonds européens et le programme PACCo (Promouvoir l’adaptation aux changements Côtiers) ».

En complément, Yvan Jacquemin, chargé de mission territorial « Baies et vallées de la Somme », a présenté les grands piliers du conservatoire du littoral :

- 1 : les paysages et la biodiversité

- 2 : l’équilibre et la prise en compte du changement climatique par une gestion raisonnées avec les partenaires locaux

- 3 : le développement durable pour toutes les activités présentes sur les sites

- 4 : l’accès du public aux territoires acquis par le conservatoire du littoral

L’ensemble des sites gérés par le conservatoire du littoral fait appel aux solutions fondées sur la nature. L’objectif est d’accompagner les acteurs locaux dans une gestion souple du trait de côte. « On parle notamment de remaritimisation ou dépoldérisation. Pour ce faire, on a identifié il y a quelques années un projet européen LIFE Adapto, 10 sites pilotes à l’échelle nationale, dont la baie d’Authie dans le bassin Artois-Picardie » explique Yvan Jacquemin.

Victoria Soubeiran, chargée de mission Solutions Fondées sur la Nature au CPIE des Vallées de l’Authie et de la Canche et Sarah DUVERNEY, directrice des projets au Syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Lys, ont ensuite présenté à deux voix leur retour d’expérience concernant la démarche SFN sur le bassin versant de la Lys, dans le cadre du projet Interreg Resiriver :

« Ce projet est collaboratif, entre 5 pays et 11 structures, et vise en trois axes de travail à :

- la mise en place de sites pilotes, à savoir comment mettre en place des SFN au bord des rivières pour favoriser la gestion des risques liés à l’eau

- le développement de la documentation disponible pour tous les acteurs, dont les élus, les professionnels du monde de l’eau, le grand public

- l’accompagnement de la transition et mise en place de SFN, car un élu ou un porteur de projet SFN n’est jamais seul ».

Pour répondre aux enjeux d’atténuation du risque d’inondation, plusieurs solutions ont été proposées : retrouver des champs d’expansion de crue, la rétablissement des zones humides, le reméandrage.

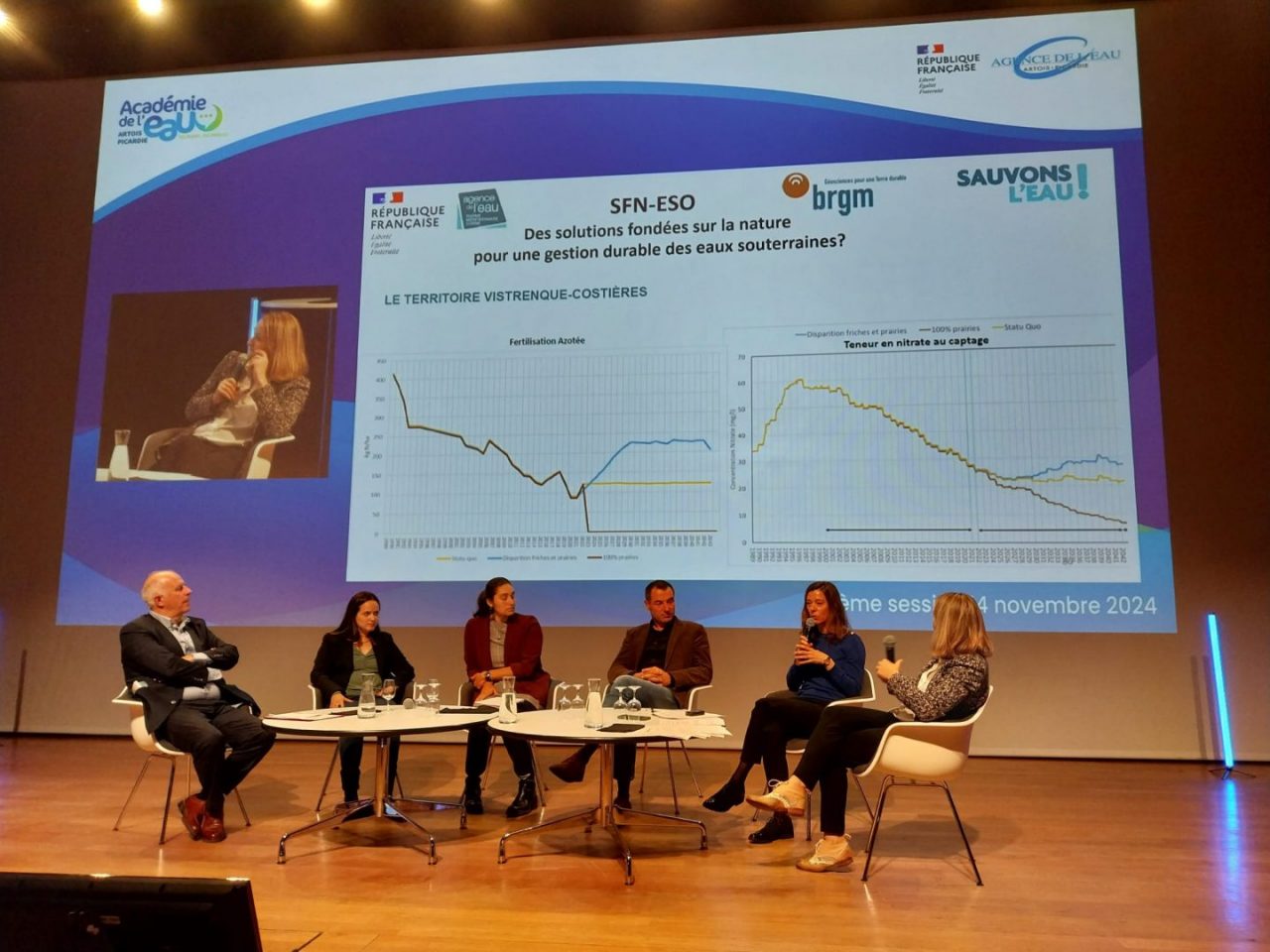

La session académique s’est achevée par le témoignage de Julie Jeanpert, experte Eaux Souterraines à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, sur les effets des solutions fondées sur la nature sur les eaux souterraines. Le programme mené par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée-Corse, a permis de quantifier l’effet hydrogéologique des SFN sur les eaux souterraines et d’identifier une typologie de huit SFN ayant un impact sur l’hydrogéologie :

Enfin, pour André Flajolet, président du Comité de bassin Artois-Picardie, cette sixième académie de l’eau a « proposé un regard révolutionnaire sur les comportements dominants. Nous avons une obligation intellectuelle, humaine et sociétale de réfléchir et de proposer d’autres solutions dans notre rapport à la nature et à autrui, parce que nous vivons sur des ensembles et sous-ensembles qui sont eux-mêmes impactant et impactés par la nature […] et les solutions fondées sur la nature permettent de donner un autre sens au mot progrès : c’est le sens du mot résilience ».